摘要:地震、爆炸等荷载可能对建筑或建筑群造成严重损害,是结构防灾设计的重要内容,高性能计算为研究建筑物在各种灾害下的行为提供了有力工具。清华大学土木工程系开发了一系列的材料、构件和结构数值模型,并基于高性能并行计算和非线性分析,对倒塌、倾覆等结构极限状态以及城市群震害损失进行了研究。为建筑和城市减灾提供了有力工具。

关键词:建筑结构,高性能仿真分析,有限元模型,连续倒塌,冲击波,城市建筑群

1引言

随着城市化进程的加快,城市建筑结构安全问题日益突出,特别是“911”事件发生后,工程界开始重视建筑结构在各种极限情况下的性能分析。尤其在地震、火灾、爆炸、撞击等自然和人为灾害下,有必要进行结构的极限分析,以提高结构的防灾减灾能力。但是通常这类极限状态试验复杂并难以保证准确度,而且花费巨大、可重复性差。相比之下,仿真分析方法成本低且可重复性高,可以根据需要进行模型的简化以摒除次要因素的干扰,能够作为原型试验的有力补充,为设计施工提供有益的参考。

极限分析涉及各类复杂的非线性行为,包括材料非线性、几何非线性,接触非线性等,所以极限分析往往比较复杂。清华大学土木工程系基于通用有限元软件平台,开发了混凝土微平面模型等材料模型[1]、钢筋混凝土分层壳单元[2]和钢筋混凝土纤维梁单元[3-5]等结构和构件模型,能够较好模拟建筑结构的极限状态。本文以一些仿真实例,包括框架结构连续倒塌[3-4]、爆炸冲击波破坏建筑结构[6]、以及城市建筑群的地震破坏等,介绍有关高性能计算在建筑防灾方面的应用。

2材料模型和有限元单元

2.1 概述

长期以来,数值分析的精度和效率一直是一个难以调和的矛盾。高精度的模型往往需要较多的计算时间和存储空间,因而限制了它的广泛应用。高性能计算为高精度模型的应用提供了有力支持,计算机时和计算机容量不再是瓶颈因素。由此,清华大学土木工程系开发了以微平面模型为代表的高精度材料本构模型和以分层壳、纤维梁为代表的高精度构件模型,将结构的微观力学行为和宏观力学行为直接联系,从而能更好模拟各种复杂受力情况下的结构极限行为。

2.2混凝土微平面本构模型

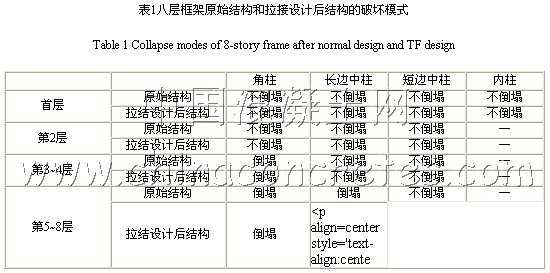

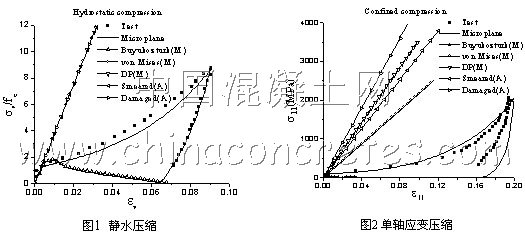

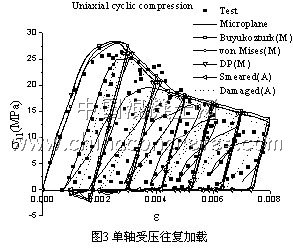

混凝土的非线性行为非常复杂,简单的弹塑性-断裂本构模型难以描述混凝土的各种非线性行为特点。微平面模型[7]将材料内部存在于骨料和水泥胶体之间的各方向的交界面作为定义为微平面,并将此作为直接研究对象,通过定义在这些微平面上的非线性的应力应变关系,进而获得宏观的应力张量和应变张量。微平面模型虽然计算过程比较复杂(比一般弹塑性-断裂本构模型消耗资源数十倍),但可以描述混凝土各类复杂非线性行为。图1~3所示为微平面模型和通用有限元分析软件MSC. MARC和ABAQUS中的混凝土本构模型,以及相关实验结果[8]对比(MARC中的von Mises Plasticity、Drucker-Prager plasticity和Buyukozturk Concrete模型;ABAQUS中的Concrete smeared cracking和Concrete damaged plasticity模型),可见微平面模型在三向受力以及循环往复加载方面具有优势,因而可以用于诸如剪力墙等复杂应力混凝土结构的分析计算中。

2.3混凝土剪力墙分层壳模型

钢筋混凝土剪力墙是目前高层建筑中的主要抗侧力构件。由于剪力墙构件与梁、柱等细长构件相比,截面尺寸大,受力变形行为相对比较复杂,其非线性计算模型一直是工程研究中的一个热点。清华大学土木工程系基于复合材料力学原理,提出分层壳剪力墙单元,可以描述钢筋混凝土剪力墙面内弯剪共同作用效应和面外弯曲效应。

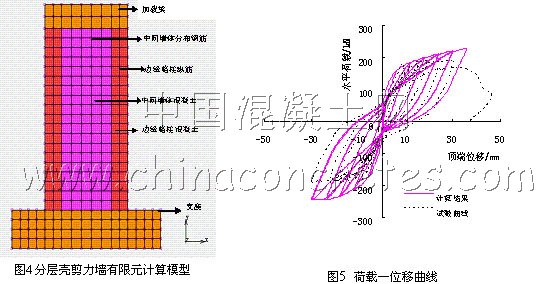

一个分层壳单元可以划分成很多层,各层可以根据需要设置不同的厚度和材料性质(混凝土,钢筋)。在有限元计算过程中,首先得到壳单元中心层的应变和曲率,然后根据各层材料之间满足平截面假定,就可以由中心层应变和曲率得到各钢筋和混凝土层的应变,进而由各层的材料本构方程可以得到各层相应的应力,并积分得到整个壳单元的内力。由此可见,与已有的等效梁模型、等效桁架模型和多垂直杆元模型等剪力墙计算模型[9]相比,该单元可以直接将混凝土、钢筋的本构行为和剪力墙的非线性行为联系起来,因而在描述实际剪力墙复杂非线性行为方面有着明显的优势。而基于高性能计算,可以满足采用分层壳增加的计算量。图4、5所示为基于分层壳单元的剪力墙和计算结果,可见与实验结果[10]吻合良好,并可以用于复杂结构的计算。

2.4钢筋混凝土杆系纤维模型程序

杆系构件是另一种常见结构构件类型。纤维模型是描述杆件复杂受力行为的重要单元类型。纤维模型通过将杆件截面划分成若干纤维,每个纤维均为单轴受力,并用材料单轴应力应变关系来描述该纤维材料的受力特性,纤维间的变形协调则采用平截面假定。对于长细比较大的杆系结构,纤维模型具有以下优点:①可适用于各种截面形状;②可以准确考虑轴力和(单向和双向)弯矩的相互关系;③采用更加符合构件受力状态的单轴本构关系。清华大学土木工程系基于纤维模型原理,编制了THUFIBER错误!未找到引用源。和NAT-PPC错误!未找到引用源。程序,分别用于普通钢筋混凝土杆件和预应力钢筋混凝土杆件的数值计算。程序采用的混凝土本构模型可以合理反映受压混凝土的约束效应、循环往复荷载下的滞回行为(包括刚度和强度退化)

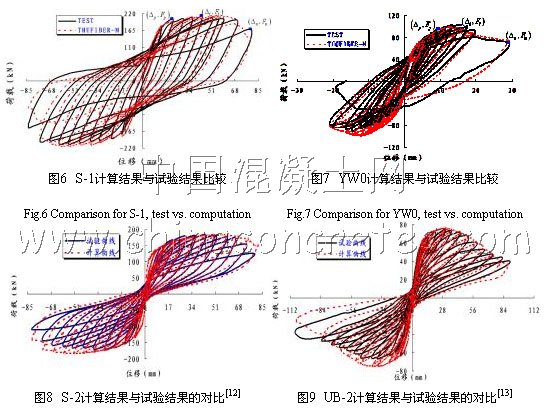

以及受拉混凝土的“受拉刚化效应”。其钢筋本构考虑了钢筋的Bauschinger效应,反映钢筋单调加载时的屈服、硬化和软化现象,可以分别模拟具有屈服平台的普通钢筋和拉压不等强的没有明显屈服平台的高强钢筋或钢绞线的通用模型,可以对往复荷载下的混凝土压弯柱试件(S-10 、YW00 )和预应力试件(实验数据来源:文献[12]和[13])进行准确模拟。(见图6~9)

3框架结构的连续倒塌

自“911”事件以来,连续倒塌灾害引起广泛关注。连续倒塌是由于意外事件(如煤气爆炸、炸弹袭击、车辆撞击、火灾等)造成结构的局部破坏,并引发连锁反应导致破坏向结构的其它部分扩散,最终造成结构的大范围坍塌。一般来说,如果结构的最终破坏状态与初始破坏不成比例,即可称之为连续倒塌[14]。我国规范目前尚未对抗连续倒塌设计方法给出明确规定,故很有必要开展建筑物抗连续倒塌的研究工作。进行建筑物抗连续倒塌研究,必须依赖高性能计算手段,通过进行拆除构件模拟,研究其局部破坏和整体破坏之间的关系。