摘要:2008年5月12日四川省汶川8级特大地震,强度超过1976年的唐山大地震,损失十分巨大。从媒体报导可以看出房屋坍塌是造成人员伤亡的重要因素。提高建筑物的抗震能力,至少可以减轻地震灾害. 建筑结构标准应起主导作用, 但提高建材性能、改进施工措施以减轻损失也是不可忽视的重要措施。

关键词:地震, 高强材料, 养护,现场控制,复合材料

一、大力发展高强轻质材料

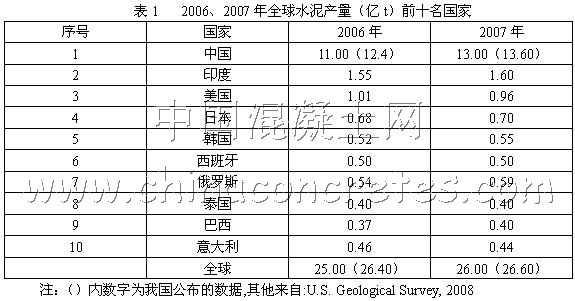

在这次地震灾害中,电视中频频出现钢筋混凝土构件损坏,沉重压在伤员身上,这是伤亡的重要因素。若能提高构件强度,特别是抗拉强度和减轻构件重量,减少伤亡是完全可能的。由于缺少木材和钢材价格较贵,我国使用的钢筋混凝土构件较其他国家普遍,这从表1的数据可以看出,我国水泥产量在世界上是遥遥领先,不仅我国全国水泥产量居世界首位,仅山东省2006年的水泥产量(1.66亿t)也居全球之冠。

轻质高强永远是发展的方向,而对于应对地震灾害也将做出重要贡献。本文仅介绍近廿年发展起来的CRC(Compact reinforced composite,压实加筋的复合材料)和Ductal[1],这是以水泥为基础加特种纤维压实而得到的构件,抗压强度可达150~400MPa,其特殊性能为:

*抗压强度为普通混凝土的6~8倍;

*抗拉强度为普通混凝土的10倍;

*具有很高的韧性,在重荷下可变形但不断裂;

*表面美观;

*耐久性和寿命是普通混凝土构件的10~100倍。

对这种材料也从保护环境和可持续发展的角度就如下诸方面进行过评估:

*非再生能源(石油、天然气、煤)的消耗

*可再生组分(石灰、粘土)

*水消耗

*温室气体排放

*酸排放

*海洋绿藻的生成

*产生的固体废渣。

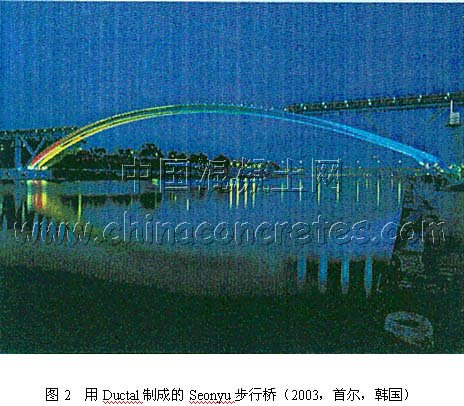

通过对比研究,与通常的桥梁相比(钢柱以及30MPa的标准混凝土路面),采用Ductal仅需65%的原材料,51%的初级能耗以及产生47%的CO2排放,同时使用寿命显著大于通常的建筑结构。

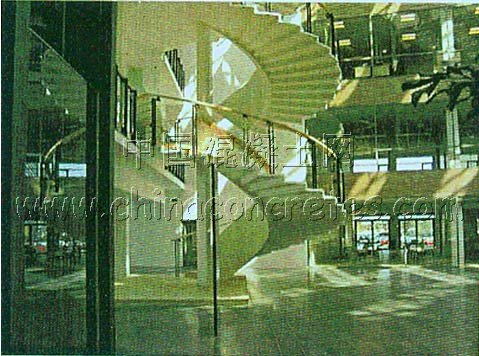

这种材料已经用于工业生产。图1及图2显示其工程应用。仅从直观看来这种材料做成的楼梯和楼板,即使坍塌也可显著减少人员伤亡。

从基本原理讲,这种材料主要是采用特制纤维,增大混凝土中纤维含量再采用加压成型,尽可能减少制品中的孔隙率。我国完全有能力开发这种轻质特高强的材料。

二、加强养护(Improved curing procedure)

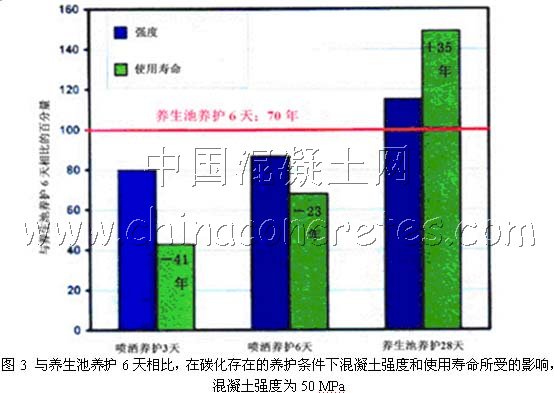

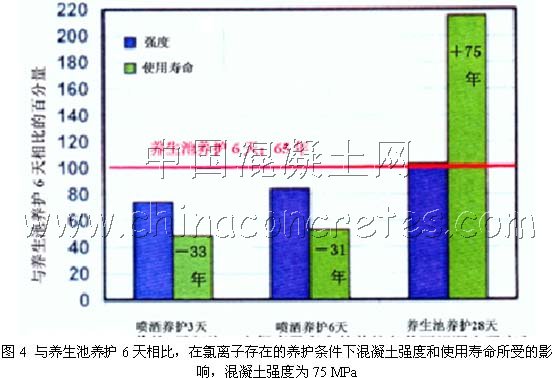

作为材料,水泥基材料与木材、塑料、陶瓷、砖瓦等最大的不同,在于使用过程中若能得到良好的养护,其强度可以成倍增长。因此国外称之为活性材料(Living material)。正因为如此若欲获得良好性能,对水泥基材料就应该象呵护婴儿一样的加强养护,不同的养护条件,性能将有显著差异。为此Bentur[2]进行了很好的总结,其结果如图3、图4所示。共有四种养护条件:a.池中养护6天;b.喷洒养护3天;c. 喷洒养护6天;d. 池中养护28天;e.空气中养护。图中兰色示出不同养护条件下强度的对比,可以看出池中养护28天强度最大,而喷洒养护的强度降低10~20%。但从耐久性而言,可以看出,28天水中养护可以“延年益寿”,否则寿命将缩短30~60%。 这是因为加强水中养护后,表面层得到很好的保护,使其在有水的条件下继续水化,水化产物填充孔隙之后,密实度大大增加,从而使CO2和氯离子的渗透能力显著降低,这对保护钢筋是特别有利的。

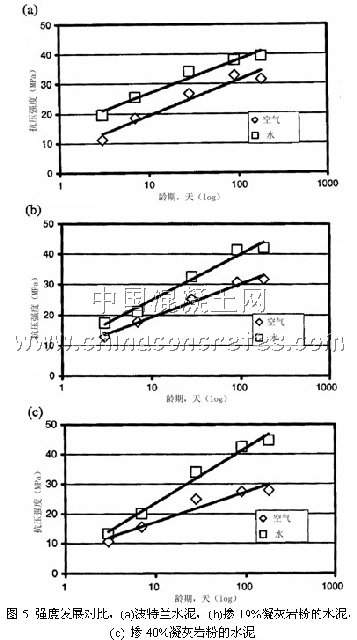

在这里必须强调的是掺有混和材(矿渣、粉煤灰、火山灰质混和材)的水泥特别需要很好的养护,国外一再倡导的高掺量粉煤灰水泥(high volume fly ash cement),其强度11年后甚至超过纯硅酸盐水泥。但必须记着其条件是水中养护或湿空气中养护。必须再三强调的是这些混和材要能发挥作用,一定要为其创造水化的条件。若施工2~3天就脱模,不能保持必要的湿度,由于混和材发生化学反应的速度是很慢的,特别是粉煤灰往往要在长期养护中才能水化,因此对于掺有混和材的水泥,养护更特别重要。图5示出土耳其科学家最近的研究结果[3],从图中可以看出,空气中养护和水中养护强度的差异,对掺有凝灰岩粉的水泥水中养护强度要大得多。

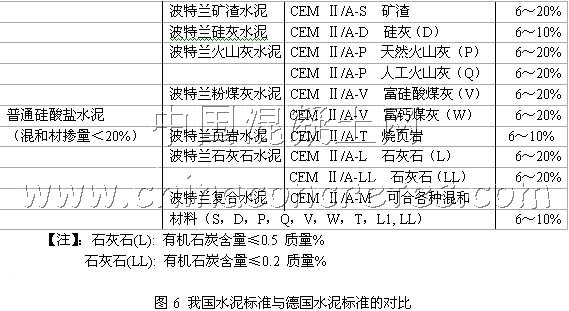

这里还必须提出需要混凝土工作者注意的是,我国从2008年6月1日起将实行新的水泥标准,新标准规定将原普通硅酸盐水泥中混和材的最大掺量由15%放宽到20%。这就等于将德国(欧洲相同)的详细分成十个品种的水泥,在我国统称其为“普通硅酸盐水泥”(见图6)

德国的水泥标准,使混凝土工作者能全面了解所用水泥中掺的混和材品种及其特性,而在我国标准中把掺20%粉煤灰的水泥和掺20%矿渣等的水泥统称为“普通硅酸盐水泥”,而这些混合材很多基本性能是不相同的。而更为严重的是我国有些水泥厂甚至把混合材掺量为28~48%的水泥也称为“普通硅酸盐水泥”出售,这种混合材高掺量的水泥用于建造梁柱,施工中为求速度,很快拆模,从而得不到很好的养护,这种建筑物是不可能抵抗地震灾害的。

水泥名称和混和材超标问题的实质是商业利益问题,建议有关主管部门一定要从建筑物的质量出发,给水泥使用者以充分的知情权。从水泥名称上标明其所用混合材品种、严禁混合材超标的水泥流入市场。

美国一个职业工程师(Simons)【4】一生中在国内外搞混凝土配合比设计,而且也常掺混合材。但他始终慎重对待掺混合材带来的影响,而且总是把混合材和水泥区别对待。计算混凝土中水用量时,既考虑水灰比(W/C),也考虑水胶比(W/B),前者是指纯水与纯水泥之比,后者是指水与水泥加混合材之和的比,所以他郑重地说:“老实说,我从未用哪怕一盎司粉煤灰去代替水泥(I can honestly say that I’ve never replacement so much as an once of cement

with fly ash)”。仔细思考这一段话,我们怎能轻易将标准中混合材量扩大?怎能在一些水泥厂中为了商业利益大量超标掺混合材呢?商品混凝土搅拌站也应慎重对待添加掺合料。

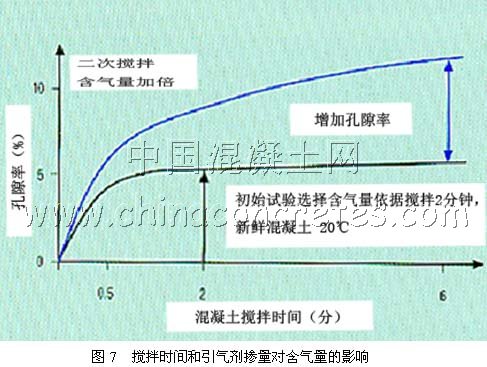

三、加强现场控制(Controlled in situ)

总体来说,我国建筑业尚未摆脱“粗放型”的操作方式。但由于科技进步,现在的情况比过去复杂得多。水泥品种众多,混合材也多种多样,掺量也很不相同,外加剂广泛应用,鱼目混杂,质量相差甚远,砂石材料的供应也不规范。因此要从“粗放”走向“精细”,材料的优选优配就显得十分重要。但是仅凭实验室确定的配合比和预期性能,并不能代表现场构筑物的真实情况。国外资料表明,建筑的破坏因素,施工不良占有27%,估计就我国情况而言,这个比例还要大得多。因此鉴定和测试必需包括对施工质量的监测。对机场道面、道路、桥梁现场取样鉴定就十分必要。这包括真实混凝土的水灰比、水泥掺量、配合比以及成熟度、均匀度等的测定,特别还有现场混凝土的含气量。国内外的资料一致证明掺引气剂是提高混凝土抗冻性和抗除冰盐腐蚀的最有效的措施,但现场混凝土的含气量不仅决定于引气剂性能、掺量以及混凝土的配合比,而且与搅拌方式、时间、运输过程以及现场的施工方法和再搅拌等因素密切相关。德国【5料表明搅拌方式不同含气量可以相差一倍(图7),而含气量的对少对混凝土的力学性能有显著影响,同时引气剂的效果不仅与含气量大小有关,还与引气剂产生的微气泡尺寸及尺寸分布和微气泡的间距有关,不仔细鉴定是无法得知这些信息的。因此我们应该把对原材料、配合比的监控延伸到施工后真实混凝土的监控,这将显著提高构筑物的质量。

四、复合材料与复合技术

2005年10月8日巴基斯坦发生7.6级地震【6】造成7万多人死亡,并称“房屋材料和质量存在问题是造成如此严重死伤的重要原因”。汶川大地震中有1500万间房屋毁坏,灾后必须重建。在龙门山这种强地震烈带建房、建桥、建路,应考虑采用最新技术和最新科技成果,复合材料与材料与结构的复合应该是重点考虑的措施。

美国9.11事件之后,其钢铁协会讨论时称,若世贸中心(world trade center)采用的不是全钢结构柱子,而是用钢筋混凝土柱子或钢管混凝土柱子,则垮塌的时间会延长一些,死伤数目有可能降低。因钢柱子经不起高温,它会软化而失效。近年来我国钢管混凝土技术已有长足发展,值得考虑【8】。

在混凝土中掺各种纤维:有机合成纤维、钢纤维、无机纤维等能增加韧性已获得广泛应用。这方面国外比我们发展更快。北欧国家将钢纤维掺量达50~100 kg/m3的混凝土板成功应用于柱网结构的地面工程【7】.各种合成纤维也正致力于提高性能,特别是通过表面处理以加强与水泥基材料的粘结。

在这里特别提出应探索应用天然纤维的可能性,这包括椰子壳、剑麻、竹、秸秆等【9,10】。在国内外少量研究和应用中发现主要问题是这些纤维在高碱性水泥基材料中的耐久性问题。但随水泥品种的改变,特别是高掺量粉煤灰和矿渣水泥,其pH已显著降低,同时在我国西南地区今后将大力发展水力资源的利用,有丰富的电力将是发展热压技术的有利条件。同时,这些天然纤维是可以再生的,有利于可持续发展.

五、结论

提高抗震能力应该是一个系统工程.混凝土材料的优选优配和改进施工措施也应是重要的一个环节. 特别应注意的是:

1. 混合材掺量达20% 的普通硅酸盐水泥在新标准中应注明混合材品种, 并严禁水泥厂超标掺入混合材.

2. 凝土施工时加强养护是提高性能切实可行的措施, 特别是对于气候干燥的地区和使用高掺混合材时尤为重要.

3. 现场控制是保证质量、监督施工的最有效的措施.

4. 发展轻质高强新材料, 采用复合材料与材料结构复合等新技术有可能大幅度提高建筑物的抗震性能

参考文献:

1. J.S. Damtoft, J. Lukasik, D. Herfort. D. Sorrentino and E.M. Gartner, Sustainable

development and climate change initiatives, Cement and Concrete Research, 38(2008) 115-127. www.crc-tech.com; www.ductal-lafage.com.

2. Aron Beutur and Denis Mitchell, Materials performance lessons, Cement and

Concrete Research, 38(2008) 259-272.

3. Baris Ozer, M. Hulusi Ozkul, The influence of initial water curing on the strength

development of ordinary and pozzolanic cement concrete, Cement and Concrete Research, no.1,vol.34(2004)13-18

4. Bryoe Simons, Fly ash: replacement or mineral admixture? Concrete International, October 2007, pp60-62.

5. Janis Oslejs, New frontiers for steel fiber- reinforced concrete, Concrete

International, May 2008, 45-50

6. VDZ, Activity Reports, 2005-2006,p111

7. 扬子晚报,2008.5.28,第七版,“国外灾后多种措施助民重建”

8. 胡曙光,丁庆军,钢管混凝土, 人民交通出版社, 2007

9. V. Agopyan a,*, H. Savastano Jr. b, V.M. John a, M.A. Cincotto a, Developments

on vegetable fibre–cement based materials in Sa˜o Paulo, Brazil: an overview,

Cement and Concrete Composites, 27(2005)527-536

10. 贾哲,姜波,程光旭,杨晓冰, 纤维增强水泥基复合材料的研究进展,混凝土,no.8 (2007)65-68