【摘 要】 定义了海砂型内掺氯离子与普通型内掺氯离子,研究了二者在混凝土中的结合规律,并探讨了粉煤灰对海砂型内掺氯离子结合的影响。结果显示,海砂型内掺氯离子存在一个固定的结合率(低于普通型内掺氯离子) ;掺加粉煤灰使海砂型内掺氯离子结合率降低。

【关键词】 内掺氯离子;海砂;氯离子结合率

【中图分类号】 TU528 【文献标识码】 A 【文章编号】 1001 - 6864(2007) 06 - 0001 - 03

在混凝土氯盐腐蚀的研究中,习惯上把混凝土中的氯离子分为内掺型和外渗型两类。内掺型氯离子指伴随混凝土组分在拌和过程中就已经进入混凝土的氯离子。诸多学者已针对内掺氯离子做了大量研究,研究所用的内掺方法多为将氯盐溶于拌和水或在拌和过程中直接掺入。笔者在研究中发现,以海砂形式(氯离子吸附于砂表面) 引入氯离子(下文称海砂型内掺氯离子) ,与随拌和水进入或直接掺入的氯离子(下文称普通型内掺氯离子) 存在差异。本文初步探讨了海砂型与普通型内掺氯离子在混凝土中结合规律的差异。

1 氯离子在水泥石中的结合机理

混凝土中的自由氯离子对钢筋构成威胁,但氯离子中有相当部分被水泥石结合。水泥石对氯离子的结合可分为化学结合、物理结合等形式。化学结合指的是氯离子与某一水泥组分或水化相之间发生化学反应,使得一部分氯离子被固化,不再游离在孔隙溶液中。普遍认为,水泥中的C3A 相可与氯离子反应生成水化氯铝酸盐(C3A·CaCl2 ·10H2O) ,通常称之为Friedel 盐,简称F 盐[1 ,2 ] 。物理结合主要是指氯离子被水化硅酸钙等凝胶表面所吸附。此外,文献报道C - S - H凝胶结合固化氯离子的其它形式:氯离子可存在于C - S - H结构内部[1 ] ;混凝土中氯离子参与不同反应类型,可以存在于水化钙硅酸盐的化学吸附层上,渗透进入C - S - H 层间孔隙,还可被紧紧固化在C - S - H微晶点阵中[4 ] 。

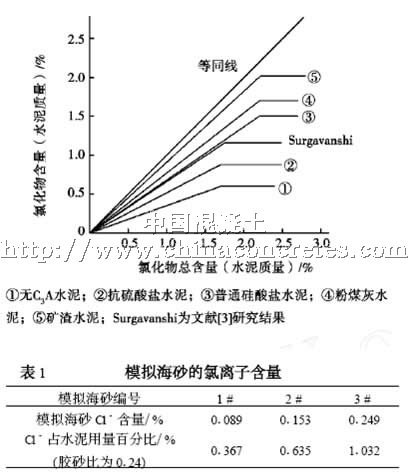

在上述因素的作用下,混凝土中的部分氯离子被结合固化起来。,如图1 所示,在氯离子浓度较低时,结合的氯离子和氯离子总量成正比例,关系曲线为直线,该直线的斜率反映其结合率;而当结合能力耗尽时,侵入的氯离子增多,其结合量不再增大,这种情况反应在图中以水平的直线表示[3 ,5 ] 。这样的规律可用式(1) 表示。

式中, Cb 、Ct 、Cs 均用氯离子质量占胶凝材料总量的百分比表征,分别表示氯离子结合量、氯离子总量和一定水泥品种的氯离子正比例吸附临界值(对应图1 各曲线的转折点横坐标) ; a 为一定水泥品种当Ct < Cs 时的氯离子结合率(对应图1 各曲线斜线段的斜率) 。

2 试验

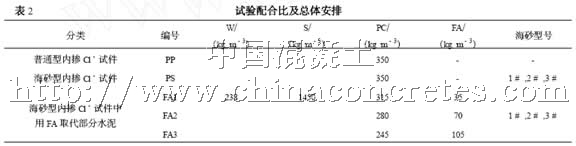

试验用水泥为深圳海星小野田P.O.42.5 水泥,Al2O3 质量比4.62 %;粉煤灰为深圳妈湾电厂的I 级灰,Al2O3 质量比34.84 %。试验用砂为深圳地区普通河砂和经过3 %、6 %、9 %NaCl 溶液浸泡的普通河砂(模拟海砂) ,细度模数为2.6 ,模拟海砂氯离子含量指标见表1。拌和用水为自来水。

试验制作100mm×100mm ×100mm 的砂浆试件,配合比见表2。成型24h 后拆模,在20 ℃、95 %相对湿度条件下养护。从3d 龄期开始,定期检测砂浆的水溶性氯离子含量和

氯离子总含量,方法参照JTJ270 - 98《水运工程混凝土试验规程》。水溶性氯离子含量:将砂浆试件破碎,取内部样品30g ,研磨至全部通过0.63mm筛,在105 ±5 ℃烘2h 后取出冷却,称取20g 加200mL 蒸馏水振荡后浸泡24h ,滤取浸泡液滴定氯离子浓度,并换算成氯离子占胶凝材料的重量百分比Cw 。氯离子总含量测定则是在取样后用硝酸全部溶解,浸泡24h 后滤取浸泡液滴定氯离子浓度,并换算成占胶凝材料的重量百分比Ct 。

注:PP 组中在拌和水中溶解与PS - 3 # 含量相同的氯盐。PS - 3 # 表示使用3 # 模拟海砂的海砂型内掺Cl - 试件,其他试件组也用这样的方法表示。

3 试验结果与分析

依据试验测得的砂浆水溶性氯离子含量Cw 和氯离子总含量Ct ( Cw 、Ct 均用氯离子质量占水泥总量百分比表示) ,可以计算氯离子结合率:

用β可以反映胶砂体系的氯离子结合能力。

3.1 普通硅酸盐水泥对海砂型内掺氯离子的结合能力

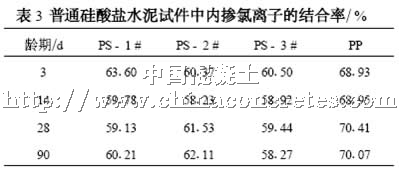

试验测试并计算了海砂型内掺Cl - 的普通硅酸盐水泥试件在不同氯盐引入量和不同龄期的氯离子结合率,为了与普通内掺型做对比,测试了与PS - 3 # 相同氯盐引入量的PP试件的氯离子结合率,测试结果见表3。

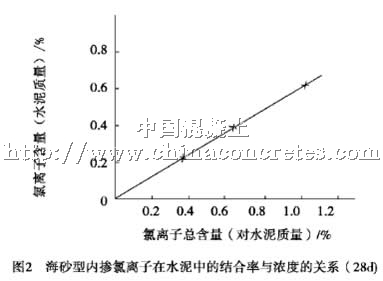

将PS - 1 # 、PS - 2 # 和PS - 3 # 的氯离子含量换算成占水泥重的百分比,可发现,在特定龄期,海砂型内掺氯离子结合率有着同图1 类似的规律,即(在较低浓度范围内) 对于不同的引入量,氯离子结合率是一致的(约为60 %) ,见图2

在实际情况中,对于海砂型内掺引入的氯离子,含量不会太高,如深圳的海砂中氯离子含量一般不超过0.1 % ,宁波地区的海砂氯离子含量最高在0.11 %~0.12 % ,一些海滩砂则可高到0.2 % - 0.3 % ,换算成占水泥重的百分比则一般不超过1.5 %。所以,在海砂型内掺氯离子的试验中没有设置很高的氯离子引入量。

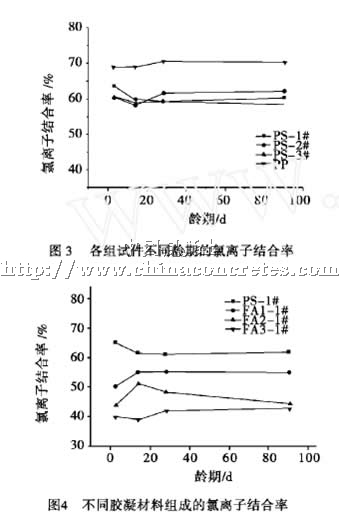

海砂型与普通型内掺氯离子结合率的对比见图3。可见,PS - 1 # 、PS - 2 # 和PS - 3 # 虽然氯离子引入量不同,但结合率一致,均在60 %左右,而与PS - 3 # 相同氯离子引入量普通内掺型试件PP 中氯离子结合率则更高,约为70 %。

3.2 粉煤灰对海砂型内掺氯离子结合的影响

试验设计了粉煤灰(FA) 取代10 %、20 %、30 %水泥的砂浆试件,研究粉煤灰对海砂型内掺氯离子结合的影响。试验结果表明,随着粉煤灰取代率的提高,氯离子结合率并没有提高,而是下降。以氯离子含量最接近真实海砂的1 # 砂砂浆为例(见图4) ,在PS - 1 # 、FA1 - 1 # 、FA2 - 1 # 和FA3 - 1# 等4 组砂浆试件中,未掺粉煤灰的PS - 1 # 中氯离子结合率最高,而随粉煤灰取代率的升高,氯离子结合率逐渐下降。使用2 # 和3 # 砂的砂浆试件也呈现相同的规律。

3.3 海砂型内掺氯离子结合规律的理论分析

随着砂浆的拌和,海砂型氯离子一部分溶解在拌和水中,一部分被水泥浆包裹在砂表面。一方面,溶解在拌和水中的氯离子参与水泥浆中的化学反应,部分被固化,固化规律如图1 ;另一方面,砂表面的氯离子缓慢的向孔溶液中扩散,直到达到某种平衡。假设相同氯离子引入量(相同的配合比,氯离子占水泥重的百分比均为C , C不大于式(1) 中的Cs) 的普通内掺型氯离子结合率为α,海砂型氯离子结合率为β,在某一时间点砂表面的氯离子浓度折算成占水泥重的百分比为Csur ,则有:

很容易看出β < α。

对早龄期砂浆样品断面的SEM- EDX分析表明,砂表面有氯离子剩余,在砂外缘一定范围内,氯含量随取点距砂表面的距离增大而减小,说明氯离子不均匀分布在水泥浆中,且存在从砂表面向外扩散的趋势。

粉煤灰的C3A 含量低于普通硅酸盐水泥,且其后期的二次水化会与F 盐的生成争夺Ca (OH) 2 ,所以 粉煤灰对Cl - 的化学结合率不会比普通硅酸盐水泥高。但是粉煤灰的二次水化不仅使粉煤灰颗粒与水泥浆体的界面胶合,还促进水泥水化产物的析出不局限于正在水化的熟料颗粒粒芯周围,还会在它们之间的间隙析出。这不仅促进了水化凝胶反应,又增加了水化产物反应和析出的场所,大大细化了水泥石的孔结构。这样的作用对于普通型内掺氯离子,会导致更多的氯离子被水化产物内比表面积所不可逆的吸收[5 ] ,也就导致了更高的结合率。而这个作用对海砂型氯离子来说,会造成包裹在砂周围的浆体结构更加致密,使原本吸附在砂表面的氯离子向外扩散更加困难,也就是式(3) 中的Csur更大,在氯离子总含量C 相同的情况下,结合率β更小。而且在试验范围内,粉煤灰掺量越大,这个效果越明显。

3.4 海砂型内掺氯离子的危害程度讨论

虽然得出的结论显示,同等条件下海砂型内掺氯离子的结合率要低于普通型内掺氯离子,粉煤灰的掺入会降低海砂型内掺氯离子的结合率,但不能得出这样的推论:海砂型氯离子的危害比普通型氯离子更大,粉煤灰不宜用于抑制海砂型内掺氯离子引起的钢筋锈蚀。按照水溶性氯离子测试方法,封闭在砂表面的氯离子大部分会被归为水溶性氯离子,但不能视为自由氯离子。另外的初步研究表明,海砂型内掺氯离子混凝土内钢筋锈蚀率低于普通型氯离子混凝土。所以,用水溶性氯离子含量评价海砂混凝土的潜在危害,会严重夸大氯离子腐蚀性。

4 结语

(1) 在氯离子总含量不是很高的情况下,海砂型内掺氯离子存在一个固定的结合率,这个结合率低于普通型内掺氯离子的结合率。

(2) 粉煤灰的掺入会导致海砂型内掺氯离子结合率的降低。

(3) 在海砂混凝土中,按照水溶性氯离子的相关测试方法测得的水溶性氯离子含量高,并不一定意味着其带来的危害大、钢筋潜在锈蚀风险高;也就是说,用水溶性氯离子含量不能直接有效的评价海砂混凝土中内掺氯离子的潜在危害。但水溶性氯离子检测方法简单易行,若用其评价海砂型氯离子的潜在危害,还需通过进一步的试验研究,区别于普通内掺和渗入氯离子,确定专门用于海砂混凝土结构的氯离子限值,这样有助于科学、经济的进行结构评估。

参考文献

[1 ] Diamond S. Chloride concentration in concrete pore solutions resultingfrom calcium and sodium chloride admixtures [ J ] . Cement Concreteand Aggregates , 1996 , 8 (2) : 97 - 102.

[2 ] Matschei T,Lothenbach B ,Glasser F P. The AFm phase in portland ce2ment[J ]. Cement and Concrete Research , 2007 , 37(2) : 118 - 130.[3 ] Suryavanshi A K,Scantlebury J D ,Lyon S B. Mechanism of friedel’ssalt formation in cements rich in tri - calcium aluminate [J ]. Cementand Concrete Research , 1996 , 26(5) : 717 - 727.

[4 ] 黄丹. 水泥基材料的氯离子渗透与固化性能研究[D]. 郑州:河南理工大学, 2005.

[5 ] 洪定海. 混凝土中钢筋的腐蚀与保护[M]. 北京: 中国铁道出版社, 1998.