摘要:通过5 组再生混凝土棱柱体试件的单轴直接拉伸试验,探讨了相同有效水灰比之下,再生粗骨料取代率对再生混凝土抗拉强度与变形的影响规律. 结果表明,随着再生粗骨料取代率从0 增加到100 % ,再生混凝土的抗拉强度与受拉原点切线模量逐渐下降,而峰值拉应变呈略微增加趋势. 在对试验数据进行统计回归的基础上,最后提出了包括受拉本构关系在内的再生混凝土受拉性能计算公式,该公式可在再生混凝土结构和构件的非线性分析中参考使用.

关键词:再生骨料混凝土; 再生粗骨料取代率; 受拉性能

近年来,随着我国蹬经济发展,环境问题日益突出. 因此,对于废弃混凝土的处理以及再生混凝土技术已成为我国土木工程领域的一个热点研究问题. 以往国内外学者大多偏重于再生混凝土抗压性能的研究[1~3 ] ,但对诸如抗拉强度、峰值拉应变等再生混凝土受拉基本性能的研究则很少. 众所周知,混凝土的受拉性能不仅影响混凝土构件的正常使用极限状态,有时也影响其承载能力极限状态. 本文将通过单轴直接拉伸试验,以再生粗骨料取代率为重点研究参数,探讨再生混凝土的受拉性能.

1试验设计

1.1试验材料与配合比

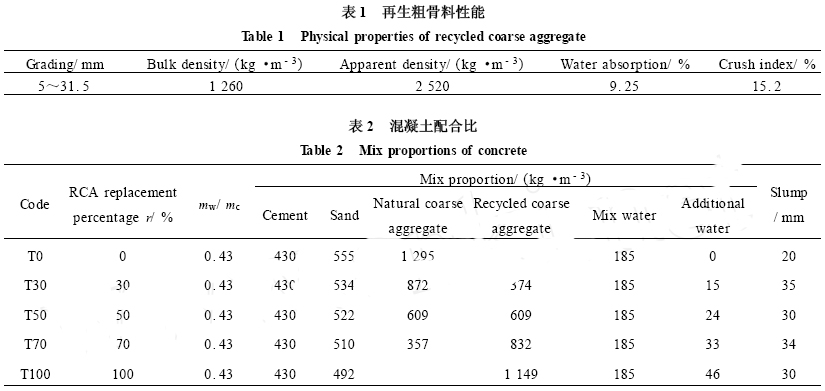

再生粗骨料由上海某机场跑道废弃混凝土加工而成,其主要性能指标详见表1. 天然粗骨料采用天然碎石,水泥采用海螺牌32. 5R 普通硅酸盐水泥,砂为普通天然河砂,水为上海市自来水. 混凝土配合比如表2 所示,该配合比设计是在普通混凝土配合比设计方法的基础上,考虑再生粗骨料具有较高吸水率之后确定的[ 3 ] . 其中,拌和水与水泥用量之比称为有效水灰比,用mw / mc 表示;再生粗骨料取代率( r) 是指再生粗骨料质量与混凝土中全部粗骨料质量的比值.

1.2试件设计与施工

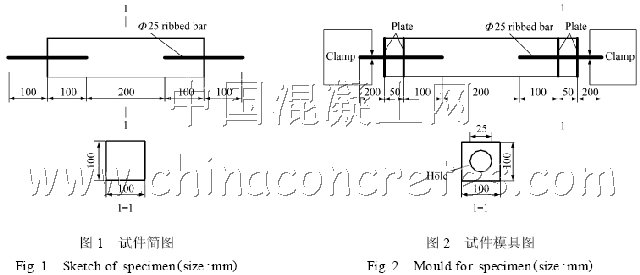

试件尺寸为100 mm ×100 mm ×400 mm ,见图1. 将试件分为5 组,编号分别为T0 , T30 , T50 ,T70 和T100 ,分别表示再生粗骨料取代率( r) 为0 ,30 %,50 %,70 %和100 %;每组3 个试件,试验结果取为3 个试件实测值的平均值. 在试件制作过程中,对钢筋的对中要求十分严格,为确保预埋钢筋与试件轴线同心,特别注意了以下几点: (1) 模具两端各增加1 块端板,且端板中心各预留与钢筋外径相同的4 个孔洞,以便牢固固定钢筋位置,具体见图2 ; (2) 模具由较厚的优质木材制成,具有足够的刚度保证浇捣试件时其变形在允许范围内; (3) 由人工小心地沿钢筋周边振捣混凝土,以免扰动钢筋位置. 试验表明上述措施是可靠的. 试件均在自然条件下(22~30 ℃, 相对湿度约60 %~70 %) 养护。

1. 3加载与测点布置

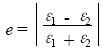

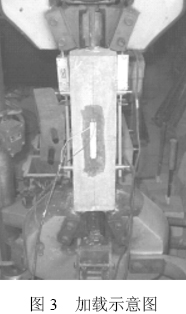

采用济南试验机厂生产的WE30 型材料试验机对试件加载,加载量程为60 kN ,加载示意图见图3. 试验开始前以5 kN 的荷载预拉试件,以观测试件两侧相对变形值ε1 和ε2 ,计算

2试验结果与分析

2.1破坏过程与形态

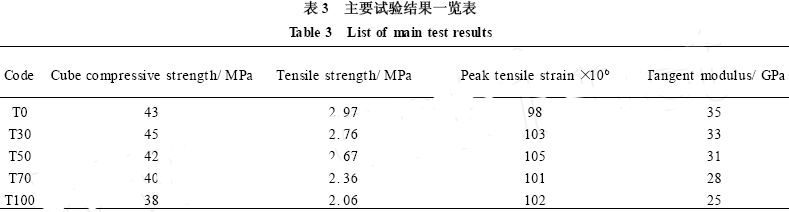

再生混凝土受拉受力过程与普通混凝土比较接近,破坏前均无明显迹象,临近断裂时,可以听到混凝土试件内部发出的轻微响声. 从破坏形态来看,破坏面基本为平面,试件断裂位置均在位移计和应变片量测范围内,且大部分位于试件竖向的中部位置,参见图4. 对比再生混凝土与普通混凝土试件断裂面可以看出,两者断裂位置基本都在水泥砂浆薄弱部位即水泥砂浆与骨料接合处;但再生混凝土试件有少量再生粗骨料沿破坏面拉伸断裂,这可能与再生粗骨料压碎值较大、抗压强度较低等因素有关,而普通混凝土未发现粗骨料断裂现象. 将主要试验结果汇总于表3. 由表3可以看出,再生混凝土的立方体抗压强度总体上随再生粗骨料取代率的提高而逐渐降低。

2.2抗拉强度

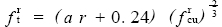

由表3 可见,再生混凝土的抗拉强度随再生粗骨料取代率的增加而减小,当再生粗骨料的取代率为100 %时,其抗拉强度减小31 %. 抗拉强度降低的原因可能是再生混凝土内再生粗骨料与水泥石之间界面结合较弱等造成的,值得今后从微观角度进一步研究. 参照文献[5 ,6 ] ,本文建议再生混凝土的抗拉强度( f rt ) 与再生混凝土的立方体抗压强度( f rcu ) 及再生粗骨料取代率( r) 之间的关系为  (1)

(1)

通过试验数据的统计回归,得到a = - 0. 06 ( R = 0. 98) .

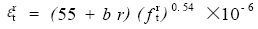

2.3峰值拉应变

由表3 可以看出,再生混凝土的峰值拉应变较普通混凝土略微增加. 当再生粗骨料的取代率为50 %时,再生混凝土的峰值拉应变较普通混凝土增加7 %,说明再生混凝土的变形能力较普通混凝土略好. 参照文献[6 ] ,取再生混凝土的峰值拉应变(εrt ) 与其抗拉强度( f rt ) 及再生粗骨料取代率( r)之间的关系为  (2)

(2)

通过试验数据的统计回归,得到b = 14 ( R = 0. 94) .

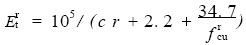

2.4原点切线模量

由表3 还可以看出,再生混凝土的弹性模量较普通混凝土低,且随再生粗骨料取代率的增加而逐渐降低,当再生粗骨料的取代率为100 %时,再生混凝土的原点切线模量较普通混凝土降低29%. 再生混凝土弹性模量较低的主要原因是由于再生粗骨料的弹性模量较低[1 ] . 参照文献[ 6 ] ,假设再生混凝土的原点切线模量( Ert ) 与再生粗骨料取代率( r) 之间的关系如下  (3)

(3)

通过试验数据的统计回归,得到c = 0. 75 ( R = 0. 92) 。

3受拉应力- 应变关系

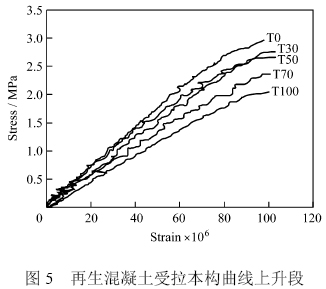

图5 给出了本次试验测得的5 组再生混凝土试件的单轴受拉应力- 应变上升段曲线. 由图可见,再生粗骨料取代率对再生混凝土的应力- 应变上升段曲线形状影响不大,但对曲线的斜率影响较明显,再生粗骨料的取代率越大,曲线斜率越小,表明此时再生混凝土的弹性模量越小。

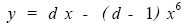

目前有关普通混凝土的受拉本构方程形式很多,本文将在文献[6 ]提出的适合普通混凝土的受拉本构方程基础上,通过对再生混凝土试验数据的拟合来获得修正参数. 取x =ε/εrt , y =σ/ f rt , 则任意再生粗骨料取代率下再生混凝土受拉本构上升段曲线方程为 (4)

(4)

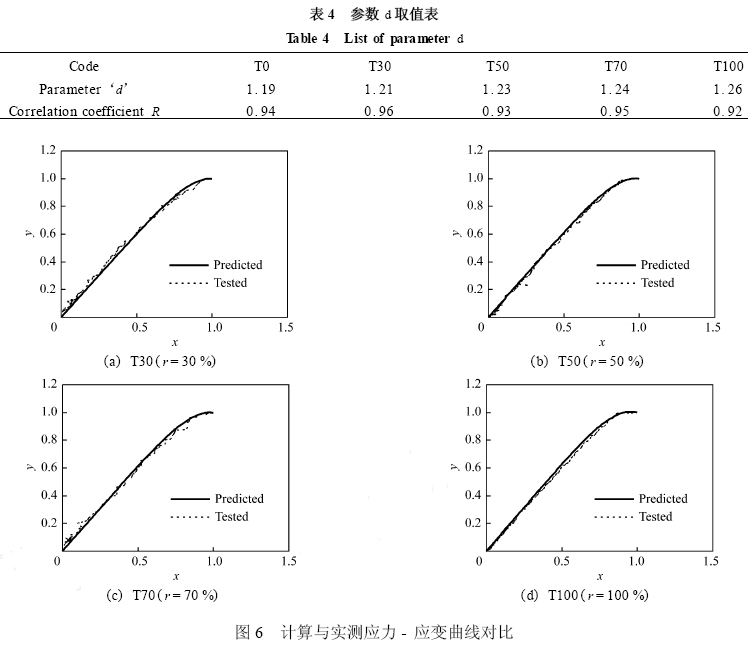

式(4) 中的参数d 为无量纲曲线初始切线的斜率,也就是再生混凝土原点切线模量与峰值点割线模量的比值, d 值越大,说明混凝土的刚度在受拉过程中降低越快. 在本文的试验条件下, d 的回归取值见表4.

将表4 中的参数d 代入式(4) ,可以得到再生混凝土单轴受拉本构上升段曲线方程,按该方程计算得到的曲线与实测曲线的对比如图6 所示. 由图6 可见,计算曲线与实测曲线二者吻合良好.因此由式(4) 所描述的曲线方程可以作为再生混凝土单轴受拉本构上升段的模型,用于再生混凝土结构和构件的非线性分析。

4结论

1. 再生混凝土单轴受拉过程与普通混凝土相似,破坏前均经历了弹性阶段和非弹性阶段.

2. 再生混凝土的抗拉强度较普通混凝土低,而峰值拉应变较普通混凝土略高.

3. 再生混凝土原点切线模量较普通混凝土低,相同应力水平下,再生混凝土变形较大.

4. 再生混凝土受拉本构曲线上升段形状与普通混凝土相似,但曲线斜率随再生粗骨料取代率的增加而减小.

5. 本文建议的各计算公式是在相同有效水灰比下得到的,对于不同有效水灰比的适用性有待于进一步验证,但在缺乏相关试验资料时,本文建议的公式仍具有较大的参考价值.

参考文献:

[1] ACI Committee 555. Removal and reuse of hardened concrete[J ] . ACI Material Journal , 2002 , 99 (3) : 300 - 325.

[2] HANSEN T C. Recycling of demolished concrete and masonry[M] . London : E & FN SPON , 1992.

[3] XIAO J Z , LI J B , ZHANG C. Mechanical properties of recycled aggregate concrete under uniaxial loading[J ] . Cement andConcrete Research , 2005 , 35 (6) : 1187 - 1194.

[4] 姜福田. 混凝土力学性能与测定[M] . 北京:中国铁道出版社,1989.

[5] ROOS F. A cont ribution for t he calculation of concrete wit h recycled aggregate according to DIN 104521 [D ] . München :Technical University of München , 2002.

[6]江见鲸. 混凝土结构工程学[M] . 北京:中国建筑工业出版社, 1998.