你知道吗?在厦门市翔安区浏五店岸壁整治工程试验段,一种“看不见”的新型防护混凝土,正悄然承担起海洋工程“守护者”的重任。它由华侨大学青年团队自主研发,被命名为“海智盾”—新一代高强韧海洋工程防护材料,有望为海堤、防浪墙、港口等提供更耐久、更安全的防腐防裂保护。

【“黑科技”混凝土】

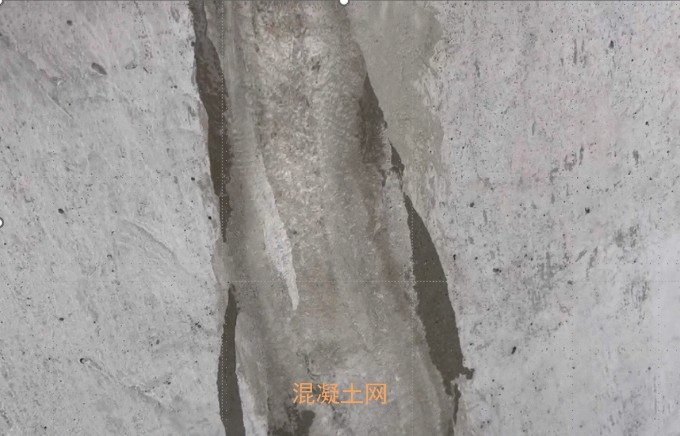

滨海前沿,海风咸湿、浪高潮急,对岸壁工程结构中的混凝土材料侵蚀不容小觑。传统混凝土抗拉性能弱,易出现开裂,容易被海水渗透,频繁维修、成本高昂。为此,华侨大学“海智盾”团队创新研发出一种同时具备高强、高韧与疏水特性的新型水泥基复合材料,彻底改变了混凝土脆性、易裂、亲水的三大根源问题。

“我们的黑科技混凝土材料可大幅延长现有滨海结构的维护加固周期,特别是在高盐、高湿、强腐蚀等极端海洋环境下仍能保持优异的力学性能和抗劣化能力。”项目负责人介绍道。团队通过引入多尺度材料设计理念,构建“致密基体+增强纤维+内源疏水”的协同体系,不仅有效提升了混凝土的抗裂性与延展性,还显著抑制了氯离子与水分的渗透扩散,从根源上提升结构服役寿命。

【“强抗腐、长寿命”真正落地】

在中交三航局第六工程(厦门)有限公司智造装配处的项目现场,“海智盾”团队正对新型混凝土材料应用于裂缝修复开展实地测试。该材料在工地自然养护条件下,28天即可实现抗压强度≥120?MPa,表面静态接触角超过130°,极限拉伸应变突破5%,兼具超高强度、优异韧性与出色疏水性能,是应对复杂海洋环境的理想之选。

“项目落地后,我们可以显著减少每年在滨海结构修复中的开支,尤其是在裂缝修补、渗漏处理等方面。”企业合作方表示,“这不仅降低了维护成本,更显著提升了工程安全性与运营效率。”

目前,该材料已在港口护岸、桥隧结构、消浪构件等典型场景中加快推广应用,助力滨海工程材料向高性能、长寿命、低碳化迈进。

【高校青年,创新不止】

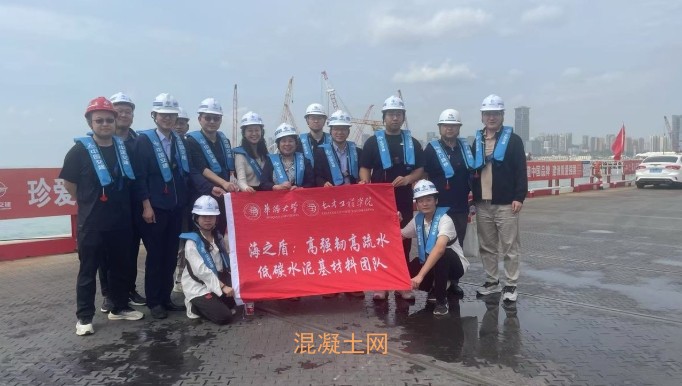

“海智盾”团队来自华侨大学土木工程专业。他们不仅深耕实验室,扎根实验室,更走入沿海社区和码头一线,围绕产业调研、政策对接与用户反馈开展“青创护岸计划”,真正将科技成果“写在海堤上”。截至目前,项目已获得十余项国家发明专利与多项实用新型专利。

“未来,我们计划在打造首个海洋高性能材料示范段,并探索自有品牌建设,让青年研发成果不止步于实验室。”项目负责人表示。目前,团队正不断拓展材料应用场景,服务更广泛的滨海基础设施建设需求。

从“高校实验室”走向“海洋第一线”,“海智盾”正以青年科技创新之力,筑牢一道道智慧防线,守护海岸安全,赋能强国建设。